在知乎上看到一篇文章,名字为《知行合一的十条规律》。该文章认为任何人都是知行合一的,其假设是如果你没有践行你知道的观点、理论和方法,那对你来说就不是你所拥有的知识。所以你行动背后的知识才是你的真知,因此任何人都是知行合一的。

文章作者将知识在大脑中分成了四个层次,分别为表层知识、感性知识、理性知识和神经元模型。

同样学习一个知识,为什么效果天差地别?

因为最菜的学生记住了知识的文字表达;中间的学生开始玩味和推敲知识的细节;顶尖的学生,尽可能通过实验或者实践,让大脑生成对应的模型。

知识只有在大脑中展开成模型,才是自己的。

同样的一句“天道酬勤”,在有的人脑海里只有文字,在另一些人的脑海里有经历,有细节,有奖励,有情绪,有证明,有特例……

所以,如果你身边有一些喜欢讲大词的人,你要警惕了,判断下他(她)只是记住了一些新词呢?还是自己在践行这些理论?

在移动互联时代,只要你想学,随时随地都可以学。手机上有得到、喜马拉雅、混沌等各种App,很多优秀的企业还有自己的在线学习平台。

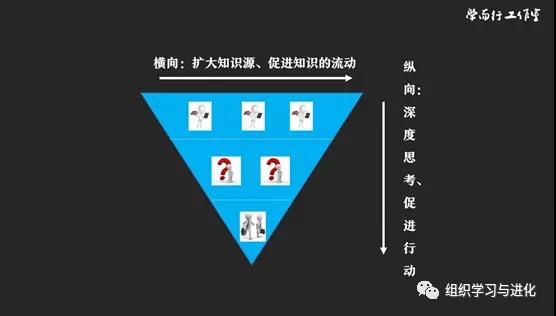

学习资源极大丰富,但学习有两个维度,一个是水平地获取更多信息,填满大脑,另一个维度是纵向,思考背后的逻辑,结合工作实践去刻意练习。以将知识升级为理性知识甚至是神经元模型。所以再丰富的学习资源也仅仅是扩充你的知识量,但这些不能帮助你向纵向发展。

著名历史学家尤瓦尔·赫拉利在《未来简史》中写道:知识如果不能改变行为,就没有用处;但是知识一旦改变了行为,知识本身就立刻失去意义。

赫拉利的意思如果你只是记住了一些知识,这其实就是一堆信息而已,和你看了一部电影、电视剧,记住里面的情节没有任何区别。最为关键的是如何去改变自己的行为。

K·安德斯·埃里克森(美国心理学家)在《刻意练习》一书中讲到:决定能力强弱的关键因素,既不是聪明,也不是学习时间,而是刻意练习的程度。

这也解释了为什么有很多企业重视培训,舍得投入,但组织能力并未显著提升的原因。如果是一个执行力差的企业,你开展再多的培训执行力仍然得不到提升。因为员工缺乏将所学转化为行动的动力和执行力。寄希望于花重金请外部专家来讲课就能解决组织问题,那简直是天方夜谭,是偷懒行为。

不管是个人还是组织,最为挑战的不是获取优质的学习资源,更不是看了很多书听了很多课后不理解,真正有挑战的是如何将所学转化为行动。这才是决定人和人之间,组织之间能力强弱的根本所在。

我们见过很多爱学习的创始人,他们在报班听课上不计成本,但回到组织后反而给团队造成压力和焦虑,因为他开始讲一些下属听不懂的理论(大词),更可怕的是觉得团队太差,能力跟不上。其实是创始人自己学艺不精,并没有把所学转化为组织的方法论,自己没有改变,没有成为行动典范。

优秀的创始人,会将个人所学转化为团队学习,将外部优秀的方法论结合企业实际,转化为组织的方法论,并推动落地。率先垂范,在管理思维和行为上向着卓越领导者进化。